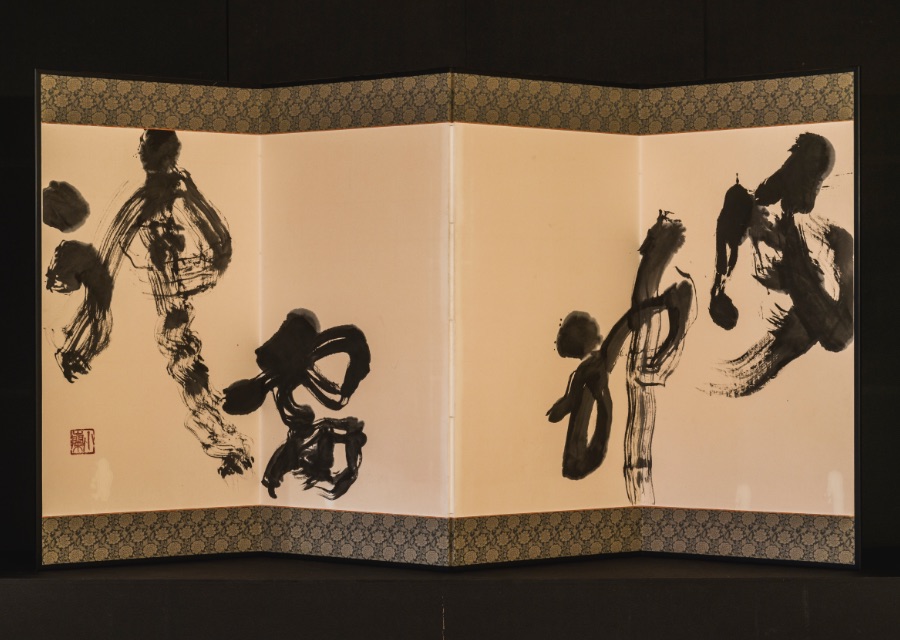

風神雷神図屏風

THE WIND AND

THUNDER GODS

THE WIND AND

THUNDER GODS

- 俵屋宗達筆

- 国宝

- 江戸時代

- 二曲一双

- 紙本金地著色

- 各縦154.5cm 横169.8cm

本図には落款も印章もありませんが、俵屋宗達の真作として、しかも晩年の最高傑作とされています。二曲一双の屏風全面に金箔を押し、右隻に風神、左隻に雷神を描いています。現在は京都国立博物館に寄託しており、 建仁寺では、高精細複製作品の屏風画が展示されております。